放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

上海动物园的棕熊“军军”“玫玫”走红后,游客投喂屡禁不止。日前,有网友发布视频称,有游客向熊山展区投入一枚白色方形物品,被“军军”吞入,疑似为干燥剂。

对此,园方终于下了决心。8月5日,上海动物园发布“熊山展区整改及建议征询公告”,指出近期将对熊山参观面进行针对性整改,同时启动“熊狼展区改建项目”。这一系列动作并非简单的设施翻新,而是直指长期存在的投喂顽疾,试图通过硬件升级与理念调整,在保障动物福利与优化游览体验间找到平衡。

看似“善意”的投喂,实则暗藏风险

熊山的投喂问题,与它的“老底子”不无关系。这片建成于上世纪50年代的展区,采用下沉式设计,用钢筋混凝土筑成的山体、块石砌就的高墙,让游客自然处于俯视视角。这种传统结构虽满足观赏需求,却给投喂提供了“便利”,游客抬手即可将食物抛入展区,尤其是“军军”等棕熊成了动物园“顶流网红”后,投喂频次更是有增无减。

看似“善意”的投喂,实则暗藏风险。园方介绍,游客带来的零食多含高糖、高盐成分,远超动物的生理耐受范围,曾有红猩猩因长期摄入此类食物患上糖尿病,病程长达二十余年。随食物落入展区的塑料包装等杂物,还可能划伤动物皮肤。更值得注意的是,频繁投喂让部分熊养成了乞食的习惯,只要有游客靠近围栏,它们就会主动上前,这种行为已偏离其自然习性。

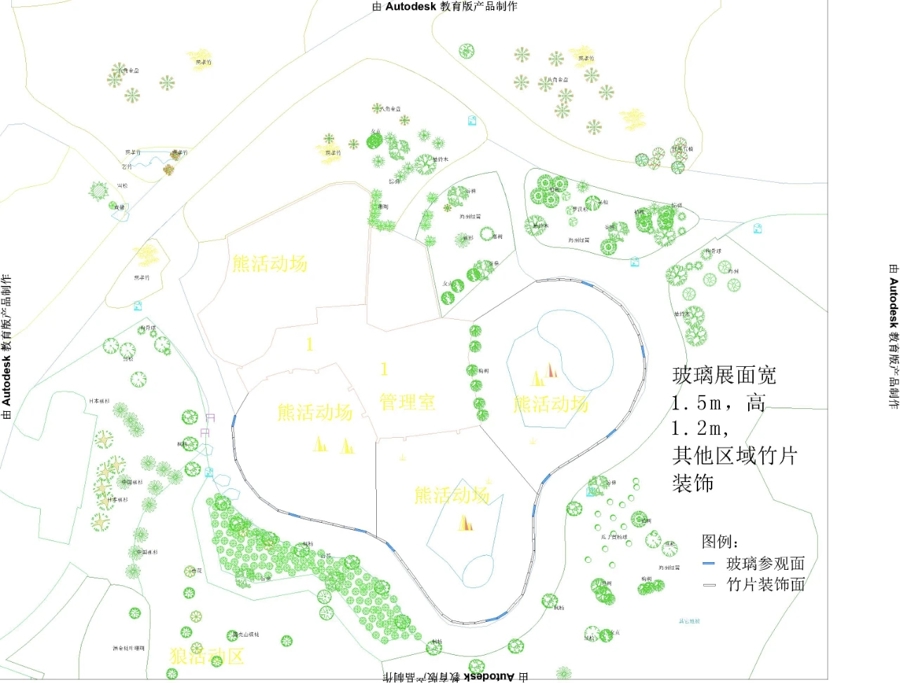

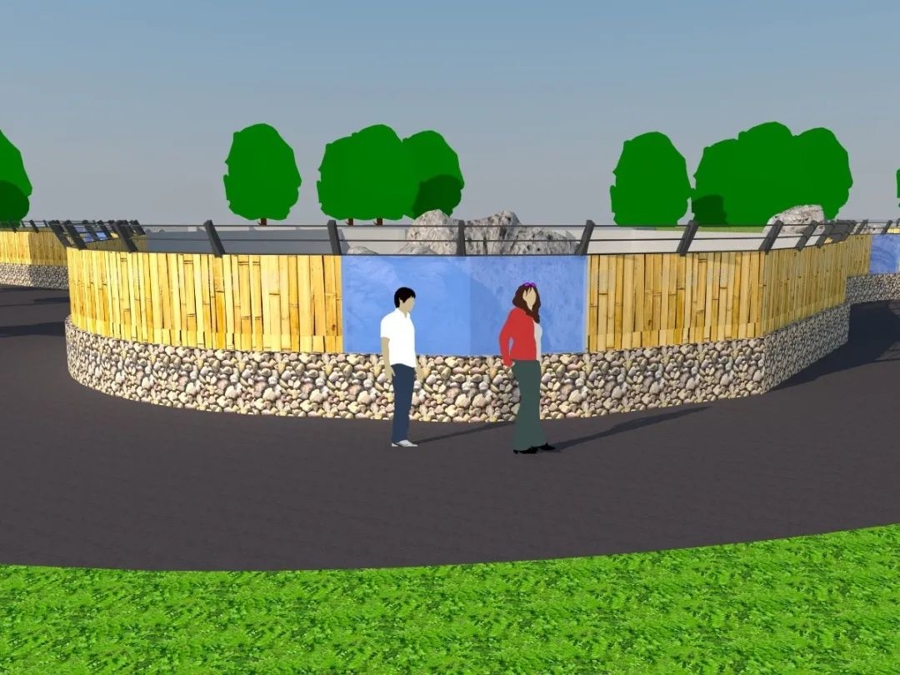

此次熊山整改,首先从物理隔离入手。方案明确用玻璃作为主要参观面,搭配竹片适当遮挡,不影响游客观赏,兼顾自然观感。这一步的核心,是从源头减少投喂的可能性。

更具长远意义的是“熊狼展区改建项目”,它并非对现有设施的小修小补,而是彻底重构,摒弃沿用数十年的熊坑及壕沟、网笼等传统设计,引入自然地形屏障与植被遮蔽,让熊和狼的活动区更贴近野外环境。同时重新规划参观游线,设置沉浸式观察点。如此一来,游客可以在更自然的场景中观察动物,也能更直观地了解它们的天然习性。

上海动物园表示,这些调整是园区向“沉浸式体验”和“保护教育”转型的一步,各项工作已同步推进。园方还向公众征集建议、金点子,并呼吁游客自觉杜绝投喂,遵守游园规定,共同守护动物的健康与安全。

明确责任,让违规者尝到代价

“早该这么整改了。”站在上海动物园熊山外,市民张先生愤愤不平道,“以前总看见有人翻护栏递面包、火腿肠,熊抢得嗷嗷叫,说过多少次别投喂,就是没能管到位。”

明明“禁止投喂”的牌子一直有,宣传也不间断,为啥总禁不住?或许症结就在于震慑力度实在不够,没有真正让违规者尝到代价。

上海至合律师事务所律师张昕表示,目前其实没有完全契合动物园禁止游客投喂动物的相关法律法规,因此对相应行为的处罚可能造成一定困难。执法机关没有处罚依据,从而导致监管不足,就会出现游客屡屡投喂却难以有效制止的情况。

据了解,1999年曾发布《上海市实施〈城市动物园管理规定〉办法》,其中第三十五条规定:“在园内逗喂或惊扰动物的由园林管理部门委托的动物园管理机构对个人进行50元以下的行政处罚;造成损失的,应当承担民事责任,给予赔偿。”但该规定随着《城市动物园管理规定》的失效而失效。

在现有法律法规中,《上海市野生动物保护条例》只禁止投喂野外环境自然生长繁殖的野生动物,《上海市公园管理条例》只禁止游客伤害公园动物,而伤害动物要求达到伤害的结果,程度较重,对投喂圈养野生动物行为本身的法律法规仍有继续完善的必要性。

专家指出,可以借鉴其他地区的做法,如《北京市公园条例》(四十六及五十六条)明确对“在非投喂区投喂动物”的行为应“责令改正,并可以处50元以上100元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任”。

当然,随意投喂行为并非处于“真空地带”。张昕进一步强调,如果游客投喂行为对动物造成伤害(如导致动物生病、死亡等),游客需要承担民事、行政甚至刑事责任层面的责任。若游客的投喂行为直接导致动物受到伤害甚至死亡,游客的行为涉嫌侵犯了景区对动物的财产所有权,园区有权要求投喂者承担相应的民事损害赔偿责任。该行为也可能因扰乱公共秩序被行政处罚,如果故意投放有毒物质,并对公共安全产生危险,可能触犯刑法,构成投放危险物质罪。

恒正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。